ミライのお仕事『注目企業へのインタビュー』企画。今回は、廣瀬製紙株式会社にインタビューしました。この記事では、転職を検討されている方に向けて、同社で働く魅力をご紹介します。

廣瀬製紙は、世界で初めて100%合成繊維「ビニロン」を用いた湿式不織布の開発に成功した機能紙メーカーです。乾電池のセパレータやスマートフォンのシールド材など、私たちの生活に欠かせない製品の重要な部分を担っています。高知県を拠点に、ヨーロッパ、アジア、北米、南米とグローバルなビジネスを展開している点も特徴です。

同社の魅力は、若手社員が早期から挑戦的な機会を得られる環境です。実際に、新卒入社1〜2年目のメンバーが国立研究機関との共同研究プロジェクトに参加しているほか、社内勉強会を通じた学び合いの文化も根付いています。また、部署間の垣根が低く、メンバーの自発的な取り組みを積極的に支援している点も注目です。

今回は、廣瀬製紙株式会社の技術者の成長機会や働き方について、経営管理グループで広報担当の中西さん、新卒入社した20代の若手メンバーである研究開発職の小松さん・菅さんにお話を聞かせていただきました。

更新履歴

2025年6月24日

- 関連企業の紹介を追加しました

2025年5月24日

- 筆者情報を更新しました

廣瀬製紙の成長機会:新卒入社1〜2年目で国立研究機関との研究に参加

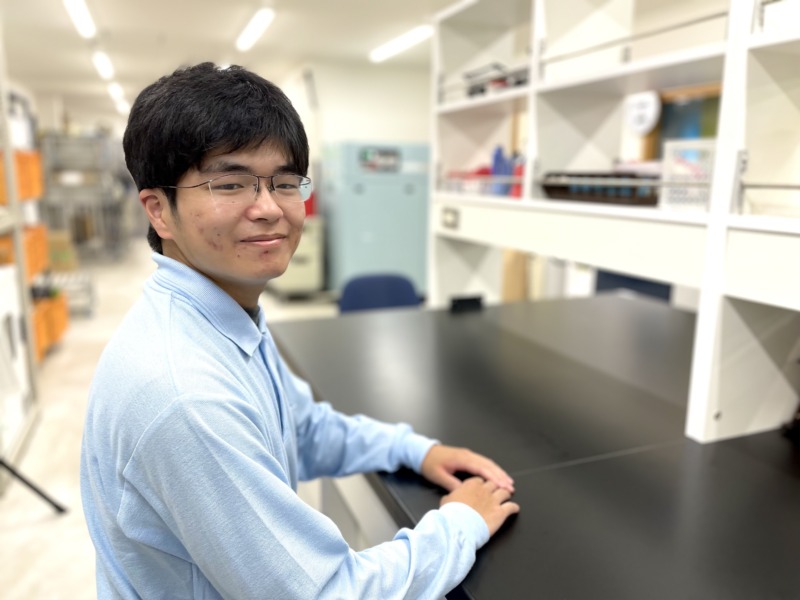

▲取材にご対応いただいた小松さん

編集部

廣瀬製紙では、多くの若手社員が活躍中だと伺っています。その要因は何でしょうか?

中西さん

若手社員にチャレンジングな経験を積ませることで、早期の成長を導いています。これは当社のトップや部長の方針です。

もちろん部署やそのときの状況によって異なりますが、例えば研究開発職では、新規プロジェクトへの参加以外にも、原料メーカーや機器分析を行う外部機関などに訪問し学べる機会があります。営業職であれば入社1年目〜2年目から海外のお客様を担当したり、海外出張に行ったりというケースが見られます。

編集部

2023年度に新卒で入社した小松さんは、成長につながるような機会はありましたか?

小松さん

2024年2月から国立研究機関との共同研究に参加していることは、自分にとって大きな機会だと感じていますね。

私の普段の業務はお客様からの要望に応える不織布の製品設計なのですが、この共同研究では今までにない製品を創り出すための基礎研究に携わっています。一例としては、イオン交換膜(※)の強度を増すための支持体として不織布を活用し、相性を見極めながら設計しています。

(※)溶液中のイオンを選択透過させる膜のこと。製塩・脱塩や医薬品・食品の製造工程、廃液処理などの用途で幅広く使われている

共同研究を通して、製紙業界では通常実施しない有機合成ができていることは自分にとってプラスになっています。また、国立の機関なので実験装置などの設備が非常に充実していることにも驚きました。

加えて、この経験を通して身についたと感じているのはスケジュール遵守の意識ですね。予算や工程など厳密に決まっているプロジェクトなので、「1日も遅れず間に合わせる」という考え方で業務にあたるようになりました。

編集部

2024年度入社の菅さんはいかがでしょうか?

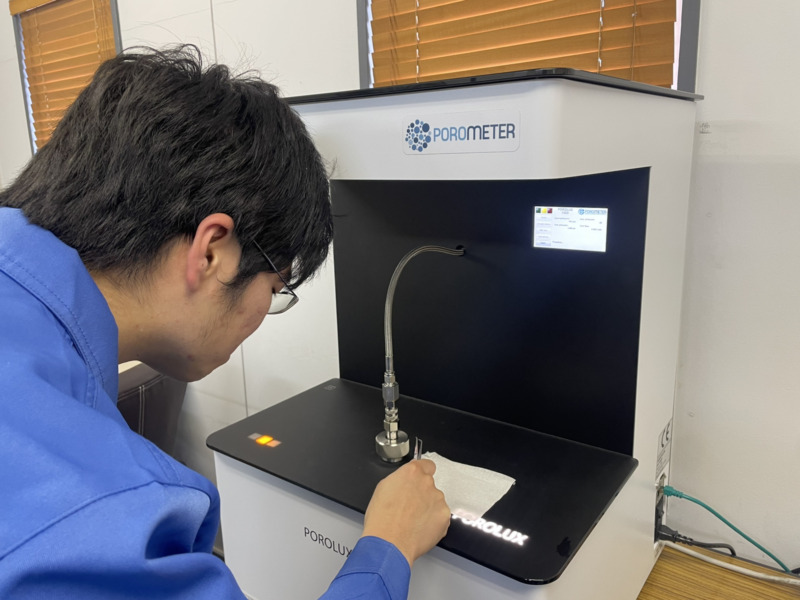

菅さん

実は、私も小松と同じく国立研究機関と連携して繊維に塗工する原料の開発を担当しています。プロジェクトへの参加期間はまだ1ヶ月と限られてはいるのですが、非常に興味深い日々を送っています。

入社初年度で、こういった機関において新しい実験に携わることができたり、初めて見るような試薬を使ったりできるというのはすごくありがたいです。また、研究メンバーの一員として責任を感じながらも、技術者として幅を広げていければと考えています。

成長促進:他部署との合同プロジェクトにも参加可能

編集部

その他に、メンバーの成長を促進するような機会はあるでしょうか。

小松さん

部署間の垣根が低く、部署を横断するプロジェクトがいくつも進行していることも、成長につながっていると感じます。最近力を入れているデジタルマーケティングのプロジェクトでは、開発グループや営業など様々な部署からメンバーが参加し、それぞれのスキルを活かした取り組みが行われています。

中西さん

そこには、トップダウンではなくボトムアップだからこそ「自分のやりたいことができる」という当社のカルチャーがあらわれていると思います。

例えば、プログラミングが得意な開発担当のメンバーが、工場の稼働率アップを目指す部署の業務をサポートするようなケースもあるんです。そのメンバーは仮説を立てた上でサーモカメラ等の機材を購入し、工場内に設置してデータを蓄積・分析した上で実証するところまで自分で行っています。こうした所属部署にとらわれない取り組みは、どんどん活発になっていますね。

編集部

担当業務とは直接関係のないプロジェクトにそこまで時間や予算をかけてよいというのはすごいと感じました。会社全体で、メンバーの挑戦を歓迎しているのですね。

菅さん

確かに、挑戦を歓迎してくれるというか、多少の失敗は許容してくれるような懐の広さを感じます。

とはいえ、それは失敗してそこで終わりということではありません。失敗から何を学ぶのか、どんな対策を講じるのかを考え、共有するという考え方が根付いています。私も実験中に機器を破損させてしまうことがあったのですが、原因を究明することで実践的に学び、ミスを繰り返さないようになりました。

成長支援:社内勉強会を定期開催。交代で講師役を行うことで専門知識が深まる

▲取材にご対応いただいた菅さん

編集部

廣瀬製紙では、技術者としての成長を支援する取り組みは実施されているでしょうか。

小松さん

2週間に1回くらいの頻度で開催している社内勉強会があります。この勉強会ではメンバーそれぞれに「この分析機器は◯◯さん」という形で担当する装置が割り振られ、個人で学習した内容を全員の前で発表します。

以前に私が担当したのは示差走査熱量計(DSC)という機器で、プラスチック等に熱を加えて何℃で溶けるか、何℃で固まるかを分析するものだったのですが、調べる過程で装置への理解を深められますし、メンバーとの質疑応答を通して視野も広がるので、すごく学びになりましたね。

先輩たちは経験豊富な方ばかりですが、例えば電子顕微鏡を担当する場合、それについて深く調べるので、周囲のメンバーが知らなかったようなことを共有できることもあります。お互いにスキルを高め合えるのが良いところです。

中西さん

その勉強会ですが、実は若手社員の声から始まった取り組みなんです。分析機器に関するものだけではなく、PythonやExcelなどさまざまなテーマがありますし、得意な社員が講師として教えていくケースも多いです。うちのトップも「どんどんやってください」と自発的な姿勢を歓迎していますね。

廣瀬製紙の特徴でもあるのですが、社内には「不織布だけを専門的に勉強してきました」という方だけではなく、大学や大学院、はたまた企業において専門性を磨いてきたメンバーが集まっています。それぞれ違う色を持っていて、日々の業務や勉強会などで教え合っているんですよ。

編集部

勉強会以外には、どのような学習機会があるでしょうか。

菅さん

つい先日、出張の一環として東京で開催された機能性材料(※)に関する展示会に参加させてもらいました。企業だけでなく大学などの最新の研究動向や、他社の製品、またリサイクルに力を入れているなどトレンドについても知ることができたので、貴重な機会でした。

(※)従来の素材では困難だった機能を有するもの。廣瀬製紙が開発する不織布もこれに該当する

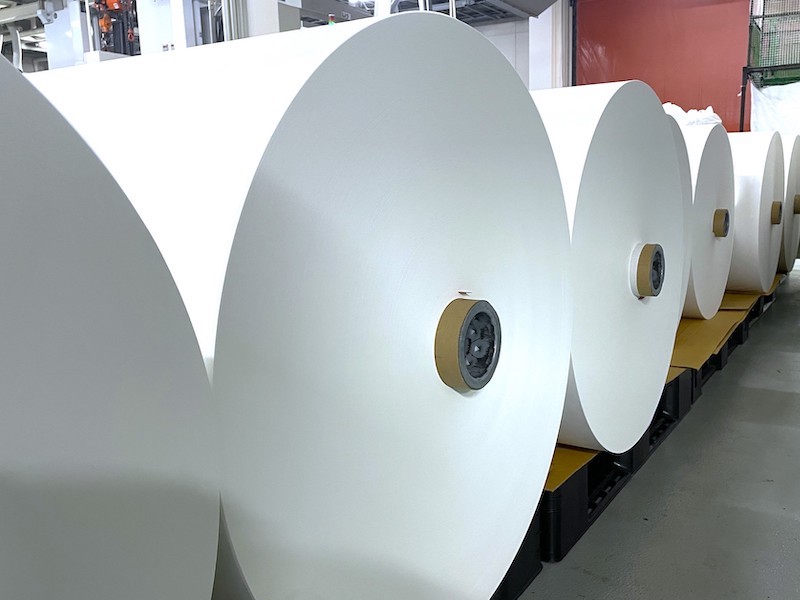

廣瀬製紙の事業:グローバルな技術力を持つ機能紙メーカー

編集部

廣瀬製紙は「製紙」と社名に付いていますが、一般的に想像する紙とは異なる機能紙の開発・生産をされているんですよね。その独自性について教えていただけますか?

中西さん

おっしゃるとおり私たちは独自の機能を持つ紙である「機能紙」を製造していて、その中でも湿式不織布においてはパイオニアと言ってよい存在です。

この不織布は、実は私たちの生活の身近なところで使われています。例えば、乾電池の中のセパレータ(※)や、スマートフォンの中のシールド材、カステラの掛け紙など、日常生活に欠かせない製品の重要な部分を担っています。製品には私たちの社名が記載されていないので気づかれにくいのですが、縁の下の力持ちとして皆様の生活を支えているんです。

(※)プラス極とマイナス極を分けるために乾電池に入っている部材

編集部

御社の技術力の高さは、業界でも注目されているそうですね。

中西さん

はい。廣瀬製紙は採用において『高知の会社が世界を変える』というキャッチフレーズを掲げていて、この言葉の通り、高知県土佐市という地方都市に拠点を置きながらも、製品や技術は世界に通用するものだと自負しています。

当社の創業者(故・廣瀬晋二)は、京都大学の先生と共同開発を行い、1954年に世界で初めて100%合成繊維「ビニロン」を用いた湿式不織布の開発に成功しました。その製品を使った電池のセパレータは、約50年続く主力事業となっています。

現在、ヨーロッパ、アジア、北米、南米と、グローバルなビジネス展開を行っているほか、ドイツにはHirose Europe(ヒロセユーロ)という拠点もあり、当社の顧客は世界各地に広がっています。

特定分野で大きな実績を持つメーカー

廣瀬製紙の採用方針:英語力を持つ人は全職種で歓迎

編集部

御社の採用方針を教えてください。どのような人材を歓迎されているでしょうか?

中西さん

廣瀬製紙は、高知県土佐市を拠点とし世界を相手にビジネスをしています。そのため、英語力のある方については全職種で歓迎しています。

例えば営業職では、海外顧客との商談や対応が直接的に必要となりますが、研究開発職でも技術説明や海外文献の読解など、英語力が求められる場面が多くあります。世界の最先端技術を学ぶ上でも英語は不可欠だと感じています。

また、1958年の創業から65年以上が経過していますが、まだまだ成長途中の会社です。だからこそ、社内で競争するのではなく、先輩が後輩を育て、共に成長していこうという文化が根付いています。会社とともに成長していきたいという思いを持った方に、ぜひ応募いただければと思います。

転職をきっかけに移住するケースも。自然環境や美味しい食事もメリット

編集部

『高知の会社が世界を変える』というキャッチフレーズからもわかるように、廣瀬製紙は高知県土佐市やその周辺に本社や工場を構えています。転職と同時にUターンやIターンで移住するケースもあるのでしょうか?

中西さん

Uターン・Iターンで廣瀬製紙に入社した社員は複数名おり、例えば入社時に福島・東京・神奈川・愛知・京都・滋賀などから移り住んだという実績があります。ちなみに、私も東京からのUターンです。

編集部

高知出身の小松さんと菅さんは、働き、生活する環境としてどんな魅力を感じていますか?

小松さん

豊かな自然と美味しい食事は自慢できるところだと感じています。かつおのたたきが一般的に有名ですが、居酒屋に行くとそれ以外にも期待以上のいろんな料理が楽しめると思います。

あと、私自身は全然飲めないのですが、酒豪も多いかもしれません(笑)。社内での飲み会、食事会もときどき開かれています。

菅さん

小松がお伝えした以外の良さを挙げるとすると、車の運転がしやすいところでしょうか。私は免許を取得して1年経たないくらいですが、道路網が比較的単純なので通勤やドライブなどでも安心して移動できます。たまに他県に出張すると、複雑で困ってしまいますが(笑)。

もしペーパードライバーの方が転職に伴ってこちらに移住されるような場合でも、まったく問題ないと思いますよ。

研究開発職からのメッセージ:専門分野を活かせる環境あり!

編集部

最後に、研究開発職であるお二人から、転職を検討されている方にメッセージをいただけますでしょうか。

小松さん

研究開発職に応募される方に伝えたいのは、皆さんが専門にしている分野が、思いがけない形で製品開発に活かせるかもしれないということです。新しいアイデアや技術、スキルをお持ちの方と一緒に、ぜひ働きたいです。ご応募をお待ちしております!

菅さん

当社の特徴は、専門知識を持ち寄って相互に共有し、学び合える貴重な環境があることです。自分の知識を活かして誰かに教えたり、逆に誰かから新しい知識を学べたりという知識の共有の場が数多くありますので、少しでも興味を持っていただければ嬉しいです。

編集部

本日はありがとうございました!

編集後記

廣瀬製紙株式会社の働き方のまとめ

| 事業特徴 |

|

|---|---|

| 社風 |

|

| グローバル |

|

| 若手の活躍 |

|

| 求める人材 |

|

廣瀬製紙株式会社の基本情報

| 企業名 | 廣瀬製紙株式会社 |

|---|---|

| 住所 | 高知県土佐市高岡町丙529番地イ |

| 事業内容 | 機能性繊維による工業を中心とした産業用(湿式)不織布の製造、加工並びに販売 |

| 設立 | 1958年3月 |

| 公式ページ | https://www.hirose-paper-mfg.co.jp/ |

| 採用ページ | https://www.hirose-paper-mfg.co.jp/recruit/ |

| 募集職種 | 【技術系職種】 ・研究開発職(化学系)新製品の研究開発等 ・生産技術(機電系)設備保全・プロセス技術等 【グローバル人材】 ・海外営業(英語)海外顧客対応(新規・既存顧客への営業)、海外拠点(ドイツ)との連携等 |