ミライのお仕事『注目企業へのインタビュー』企画。今回は、三田学園中学校・高等学校にインタビューしました。この記事では、転職を検討されている方に向けて、同校で働く魅力をご紹介します。

1912年に創立された伝統校である三田学園中学校・高等学校では近年大規模な教育改革が進められており、「探究SGメソッド」という探究プログラムなどの先進的な教育が取り入れられています。教育改革の一環として、より生徒に充実した教育を提供するための教員の働き方改革もあわせて進めているのが特徴です。ICTの有効活用による業務効率化や外部人材の登用といったワークライフバランスの取り組みに加え、若手教員主体のプロジェクトチーム制度など、働きやすさと働きがいを両立する環境づくりに力を入れています。

今回は、同校の働き方改革や若手教員の活躍、独自の学校文化について、河原先生、鈴木先生、日下部先生のお三方にお話を伺いました。

更新履歴

2025年5月29日

- 同じトピックを紹介している「兵庫県明石市、カスケード(ジャパン)リミテッド、monoAI technology株式会社、株式会社デジタルキューブ、白鶴酒造株式会社、株式会社みなと銀行」への内部リンクを追加しました

2025年5月20日

- 著者情報の変更を行いました

ICTの有効活用や慣例の見直しも。三田学園の働き方改革

編集部

御校では現在さまざまな教員の働き方改革を進められているとのことですが、まずはその経緯を教えていただけますか?

河原先生

我々は2021年から「未来の価値創造」をテーマに教育改革に取り組み、生徒がわくわくできる学校づくりを進めています。しかし生徒の教育に携わる教員が仕事に追われている状態では、良い教育を提供していくことはできません。新時代の教育づくりに向けて教員が心身ともに健康な状態で教育活動に集中できるよう、業務の見直しと効率化に取り組んでいます。

編集部

具体的な働き方改革の事例をいくつかご紹介ください。

河原先生

特徴的なのが、ICTの有効活用による業務効率化のシステムづくりです。ICT機器による自動採点システムの導入や、保護者への連絡、配布物の電子化など、タブレットとクラウドを活用した業務改善を進めています。それによって採点や印刷業務、電話対応に従来かかっていた時間を大幅に削減し、教員が授業の改善に多くの時間を割けるようになっています。

また会議の効率化も進めています。全員集合していた朝礼はタブレットでの配信に切り替えました。さらに職員会議の資料を事前に配布し、会議では質疑応答のみを行うようにするなど、できるだけ合理化して時間短縮を図っています。

それによって2時間かかっていた会議を1時間に短縮して、さらにその内の30分を教員研修や意見交換の時間として活用することができています。研修では「ICT教材の著作権」など、最新の教育を行う上での注意点やポイントなどを学び、教員のスキルアップにもつなげています。

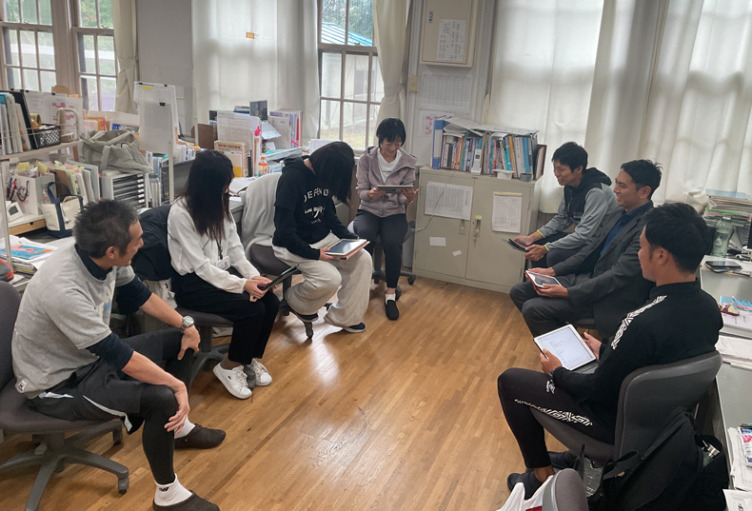

▲会議や打ち合わせの場でもタブレットを活用して業務効率化

河原先生

もう1つ、部活動の改革も大きな取り組みの一つです。週2日の休みの必須化、練習時間の制限により、部活動の顧問をする教員の負担軽減を進めています。

部活動の改革においてさらに特徴的なのが、外部指導員の登用です。現在卒業生を中心に35名程の外部指導員に協力いただいています。

編集部

外部指導員の活用による効果はいかがですか。

日下部先生

教員の負担軽減に加え、専門性の高い指導の両立が図れています。

私は野球部の顧問をしているのですが、部員数が多いことから複数グループに分けて練習を行っており、顧問の教員だけでは十分な目配りが難しい状況がありました。そういうときは卒業生を中心とした外部指導員に入っていただいているので、必ず誰かが各グループを見ているという状態をつくれています。目が増えることで安全性も担保できますし、効率的とともに指導の質も大きく向上したと感じています。

編集部

勤務体制など、働き方の面で新たに取り入れた制度などはありますか?

河原先生

今年度から勤務体制も柔軟化を図っています。教員が1か月前に月間カレンダーを作成し、勤務時間を自己管理できる変形労働制を導入しました。さらに、週1日は授業のない「研修日」を設け、休日出勤の振替を取得しやすい環境を整えています。

教員の放課後の過ごし方も工夫しています。教員は通常放課後に自習を行う生徒への質問対応を行っているのですが、外部企業に委託して「自習支援室」を開設したんです。生徒の質問対応や補習指導を専門のチューターが行う体制を整えたことで、教員の放課後の時間の余裕を確保し、放課後の時間を教材研究など本来の業務に充てられるようになっています。

ただしあくまで生徒主体に制度を整えることを前提としています。教員が早く帰ることで質問したい生徒が困ってしまうといった状況が生じないよう、働きやすい制度整備にあわせてルールづくりも進めています。

兵庫県内で働き方改革を推進する企業・自治体

働き方改革の効果:業務軽減を実感。さらに教員の意識改革も進める

編集部

これらの働き方改革による効果はいかがでしょうか?

河原先生

さまざまな施策の効果により、業務としては確実に減っている実感があります。一方で教師というのは、時間が余れば生徒に使おうとする傾向があるため、そこでできた時間を手厚く生徒の補習活動に充てたりしているのが現状です。それは部活動も同じで、外部指導員の活用などにより指導の余裕は生まれていますが、それによって顧問が部活動に行く日数が劇的に減るというところまではまだ達していません。

生徒のために時間を使うという点と、慣習による長時間労働の常態化をしっかりと区別し、制度とルールの整備とあわせて教員の意識改革も進めていけたらと考えています。

鈴木先生

とはいえ時間を上手に調整しながら早く帰る教員も増えてきているため、徐々にその部分の意識も向上しているのかなと感じます。まだ始まったばかりの制度なので、積極的に実践する教員を好事例として、学校全体に意識を浸透させていけたらと考えています。

若手教員中心のプロジェクトチームで、新たな教育を実践

▲駐神戸大韓民国総領事館を訪問(左)。韓国教育院の方と料理講師の先生と行なった「キンパづくり体験」(右)

編集部

御校では教育改革の一環として若手教員の活躍促進もされているとのことですが、こちらの内容を具体的に教えていただけますか?

鈴木先生

2021年から始まった学校改革は、2024年度から「フェーズ2」の段階に入りました。このフェーズ2では若手教員がより主体的に力を発揮できる環境づくりを進めています。

具体的には、20、30代の若手教員を中心としたプロジェクトチームを立ち上げ、新しい教育プログラムのアイデアを出し合い、実行に移しています。これまでの「上からの指示を待って動く」という体制から、「自らアイデアを出して実現していく」組織への転換を図っているところです。

編集部

例えばどのようなプロジェクトが生まれているのでしょうか。

鈴木先生

グローバル教育を専門的に扱うプロジェクトチームや、探究活動を支援するプロジェクトチームなど、いくつかのプロジェクトチームが活動しています。具体的な成果として、グローバル教育分野では海外校とのオンライン交流や、駐神戸大韓民国総領事館と連携した文化交流プログラムなどが生まれています。教員自ら考えたアイデアを形にしていけることは、本校で働く上での大きな魅力といえるでしょう。

編集部

プロジェクトチームが立ち上げた新たな教育プログラムに対する、生徒も含めた周囲の反応はいかがですか?

鈴木先生

これまでのグローバル教育は、夏休みや春休みに実施している海外研修プログラムのような大きなイベントが中心でしたが、生徒たちにとって「タイミングが良い時にいつでも参加できる」という多彩なプログラムを頻度高く継続的に開催できるよう、プロジェクトチームでグローバル教育全体を組み立て直しているところです。そのため生徒からは「こういうのを待っていた!」という好反応が多く聞かれます。

周囲の教員も、新たな取り組みを新鮮に感じているようです。「三田学園でこんなことができるようになったんだ」という気運が教員全体に波及して、良い雰囲気が生まれていますよ。

若手育成のため、学校外での学びや資格取得を奨励

編集部

若手教員の活躍をサポートする体制などもありますか?

河原先生

外部研修や他校の見学などの希望が教員からあがった場合、学校にとって有益な研修だと判断したものについては費用や交通費含め全て学校側が負担し、積極的に参加を促しています。

編集部

外部研修はどういった内容のものがありますか?

鈴木先生

本校では2022年度から新たな探究学習プログラムを展開しているため、探究学習に関するファシリテート研修などは多いですね。特に関東の学校は先進的な取り組みを早くから始められているので、関東に遠征して学ぶ教員も多いです。研修で出会った他校の先生方とワークショップを開催するなど、さらなる発展にもつながっています。

また、週1日の研修日の設定により外部研修の参加機会が拡大したことも、教員のスキルアップへの意欲向上に大きく影響しています。授業のない日が確保されたことで、集中して自己研鑽に取り組めるようになりました。本を読んだり、オンラインセミナーを視聴したりする時間が確保できています。私自身も新たな資格取得に勤しんでいるんですよ。生徒に「自分もこれだけ頑張っているぞ」と示すことで、良い刺激を与えられたらと思っています。

編集部

学校内でも教員が学ぶ機会はありますか?

日下部先生

はい。本校では授業をより良くしようという意識を持つ若手教員が多く、教員同士の授業改善に向けた取り組みも活発です。自主的に授業改善グループをつくり、「来週の水曜日のこの時間に授業を見に来てください」といった具合に授業公開を促し合い、その後チャットで意見交換を行っています。若手・ベテラン問わず、教科の垣根を越えてより良い授業を目指して協力し合う文化が作られており、これが学校全体の教育力向上につながっています。

グローバルと“生徒主体”な教育環境で、教員も新たな刺激を受けられる

編集部

これまでに伺ったお話以外にも、教育改革が職場環境に与えた変化があれば教えてください。

鈴木先生

外国人教員が増えたことにより日本人教員に良い刺激になっている点があげられます。

三田学園中学校・高等学校ではグローバル教育に力を入れており、教育改革の取り組みの一環として計画的に外国人教員を増員しています。来年度以降は10名近い外国人教員が在籍することを予定しており、国際色豊かな職場環境となります。

当初は生徒が英語で話す機会を増やす目的で外国人教員を増員していたのですが、授業スタイルの違いから学ぶことも多く、教員にも良い刺激を与えています。従来型の日本人教員は教師が主導権を持ちがちですが、外国人教員はファシリテーター役に徹し、生徒同士で学び合う環境をつくっています。英語以外の教科の日本人教員もこうした手法を自身の授業に取り入れ始めており、各教科で「考える時間」や「意見を共有する時間」が増えてきています。

▲外国籍教員との交流により、新たな授業スタイルが生まれている

鈴木先生

また本校では「生徒の主体性の育成」に重点を置いた教育を推進しており、学校全体で生徒主体の雰囲気が醸成されつつあるのも特徴です。従来の教育は学校側がいろいろなプログラムを用意して生徒に提供するという形が一般的でしたが、本校では学校運営全体に生徒が主体的に関わっていけるよう少しずつ変化してきています。

日下部先生

この変化は部活動の指導にも表れています。私が担当する野球部では、練習メニューは提示しますが、練習の振り返りは生徒たち、特にキャプテンを中心に行っています。10年前は顧問の顔色をうかがいながら判断するような面がありましたが、今は生徒たち自身が純粋に競技と向き合い、改善点を見出しています。

編集部

学校全体に生徒主体の雰囲気が浸透することで、教員側に感じる変化はありますか?

日下部先生

生徒つきっきりの指導ではなくなることで、業務量が軽減して働きやすさにつながっている面はあると思います。部活動においては、顧問として一方的に指導するのではなく、野球が好きなもの同士として生徒とともに良い部活動をつくり上げていくような、顧問と生徒が共に切磋琢磨する関係を築けている点も大きな変化ですね。

鈴木先生

生徒の主体性を尊重することによる教員と生徒の関係性の変化は、部活動だけでなく学校全体にみられます。先ほどの若手教員によるプロジェクトも、教員側だけがプログラムを考えて提供するのではなく、生徒と共につくり上げていくあり方に変わってきているんですよ。教員の中でも「全て自分がしなければならない」という意識からの変化が見られ、それがさらに生徒の主体性を育むという好循環が生まれています。

従来の教育を打ち破る!「新たな教育」に挑戦したい人材を歓迎

編集部

最後に、教員として新しいキャリアを考えている読者に対してメッセージをいただけますでしょうか。

河原先生

三田学園中学校・高等学校ではグローバルスタンダードの新しい学びに興味を持ち、ご自身でも新しいプログラムを立ち上げて挑戦していく姿勢のある人材を求めています。今までの教育現場の慣例に照らして「そんなことをしても大丈夫なの?」と思ってしまうようなチャレンジも、本校では歓迎しています。ぜひ本校で一緒に教育改革に取り組み、新しい価値を創造していきましょう。

編集部

河原先生、鈴木先生、日下部先生、本日は貴重なお話をお聞かせいただきありがとうございました!

この記事のまとめ

| 学校概要と教育改革 |

|

|---|---|

| 働き方改革の主な取り組み |

|

| 若手教員の活躍推進 |

|

| 特徴的な学校文化 |

|

| 求める人材像 |

|

三田学園中学校・高等学校の基本情報

| 学校名 | 三田学園中学校・高等学校 |

|---|---|

| 運営法人 | 学校法人三田学園 |

| 住所 | 兵庫県三田市南が丘2-13-65 |

| 創立 | 1912年 |

| 公式ページ | https://www.sandagakuen.ed.jp/ |

| 採用ページ | https://www.sandagakuen.ed.jp/recruit/ |

| 募集職種 |

|