ミライのお仕事『注目企業へのインタビュー』企画。今回は、八街(やちまた)市役所にインタビューしました。この記事では、転職を検討されている方に向けて、同市役所で働く魅力をご紹介します。

千葉県の中央に位置し、豊かな自然と交通利便性が魅力の八街市役所では、入庁3年目で二十歳を祝う会(成人式)の主担当を任されるなど職員が早期からさまざまなことに挑戦できる環境が魅力です。若手の成長を支える手厚い研修制度があり、職員自身が講師を務める研修など独自のプログラムを展開しています。

また、時差出勤制度の導入やICT活用による職員の業務負担の削減など、ワークライフバランスを支援する取り組みの充実も特徴です。

今回は八街市役所の若手職員活躍のエピソードや研修制度の詳細、ワークライフバランスの取り組みなどについて、総務課人事係の舘林さん、社会教育課社会教育推進係の山田さんにお話を聞かせていただきました。

更新履歴

2025年6月10日

- 同じトピックを紹介している「開智所沢中等教育学校、四街道市役所、アンファー株式会社、株式会社メリアルーム、株式会社太陽、クラシコ株式会社」への内部リンクを追加しました

2025年5月21日

- 筆者情報を更新しました

若手活躍:入庁3年目で「二十歳を祝う会」の主担当を務めた職員の声

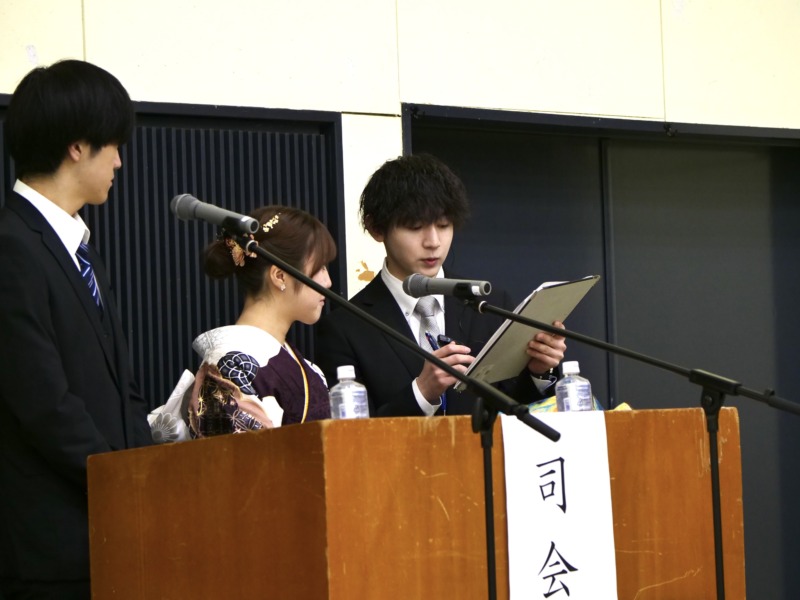

▲入庁3年目で約500人が参加する二十歳を祝う会(成人式)の主担当を任せられた山田さん

編集部

今回は、八街市役所で活躍されている若手職員のお二人にお話を伺います。山田さんは、これまでの業務の中で印象に残っているエピソードはありますか?

山田さん

2024年度に、入庁3年目ながら八街市の二十歳を祝う会(成人式)の主担当を任せていただいたことがとても印象に残っています。

記念品となる記念冊子の作成、二十歳該当者からなる実行委員の選出、教育委員会内の調整、市役所の応援職員への説明会など、二十歳を祝う会の準備から当日の運営まで、全ての過程に主担当として関わりました。

▲市役所の応援職員に対する説明会も実施

山田さん

4月から1月までの約10か月間の準備期間を経て、二十歳を迎えられた方430名に参加いただき、無事に二十歳を祝う会を執り行うことができました。来賓の方々から「とても良い二十歳を祝う会だった」というお言葉をいただいたり、二十歳該当者の実行委員の方々が終始笑顔で参加してくださったりと、とても良い式になったのではないかと思います。

編集部

二十歳を祝う会を終えてみての感想はいかがですか?

山田さん

10か月の準備期間に対して二十歳を祝う会自体は50分程度の祝典なので、あっという間に終わってしまったなというのが正直な感想です(笑)。ただし、周囲のさまざまな方にもサポートいただきながら大きなイベントを成功させられたことは非常に貴重な経験となりました。

大きな仕事を任されたという自覚とやりがい、困難に直面した際のメンタルの保ち方やモチベーション維持など、仕事の上でも精神面でも、非常に成長できたと思います。

編集部

二十歳を祝う会の準備の中で、ご自身で工夫された点はありますか?

山田さん

二十歳該当者による実行委員会でグループワークを行う際、参加メンバーがまんべんなく意見を出せるよう積極的な声掛けを心掛けました。特に今年度から新しい取り組みとして対面とオンラインのハイブリッド形式の会議を実施していたため、オンライン参加のメンバーも発言しやすいファシリテーションや空気づくりは意識しましたね。

編集部

周囲からはどのようなサポートがあったのでしょうか。

山田さん

年間通じて、部署を超えたさまざまなサポートをいただきました。記念冊子に必要な中学校や小学校の先生方からのコメント集めには特に苦労したのですが、学校教育課にも協力いただき、先生同士のネットワークも活用しながら小中学校と連絡をとってコメントを集めることができました。

式当日の来賓対応も、周囲のサポートがあったから上手くいったと思っています。市長や県議会議員、市議会議員など多くの来賓の方々の案内を若手職員の私がしてよいものか不安だったのですが、課長や係長に相談して対応をお任せすることに落ち着きました。

何でも自分でやろうとせずに、素直に周囲を頼ることができたのも、日頃から上長の方々が相談しやすい雰囲気をつくってくださっているからこそだと思います。

若手が活躍する首都圏の職場事例

職員の成長を支える「4つの研修」。若手が講師を務める独自の研修制度も

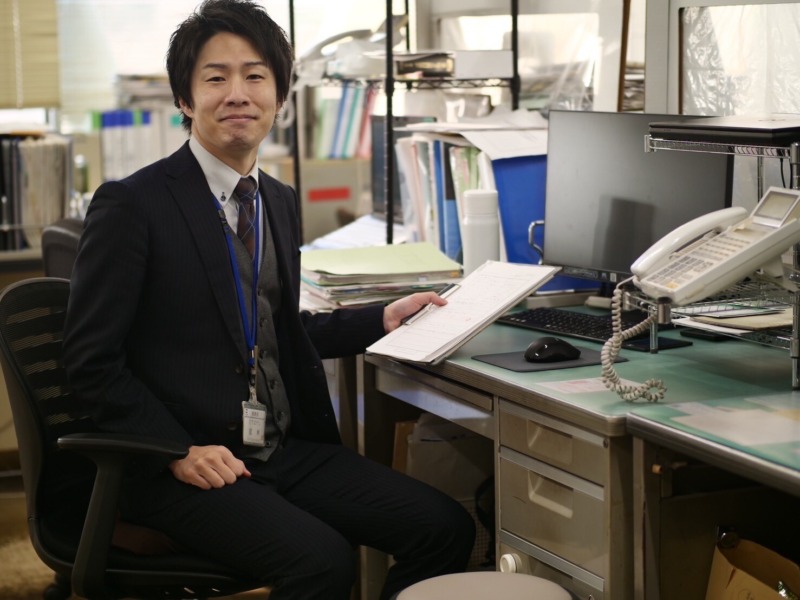

▲総務課人事係の舘林さん

編集部

人事係に所属されている舘林さんから、若手職員の活躍を支える仕組みや教育制度について教えていただけますか?

舘林さん

入庁直後から手厚く実施している職員研修が職員育成の柱です。主な研修は4種類あり、それぞれ特色があります。

まず1つ目が新規採用職員研修です。市の基礎知識や総合計画について、庁内の職員が新規採用職員に教えます。特に社会人経験のない職員向けに、ビジネスマナーや接遇についても学ぶ機会を設けています。

2つ目は広域研修です。他の自治体との合同研修に新規採用職員を派遣しています。自分の市だけでなく、外部の自治体職員との交流ができる貴重な機会となっています。

3つ目はキャリアデザイン形成研修です。これは新規採用職員を対象に、入庁10年未満の若手職員が講師となって行う独自の研修となっています。講師が自身の経験や仕事への思いを語ることで、新人職員が今後の公務員人生をどう歩んでいきたいかを考えるきっかけを提供しています。

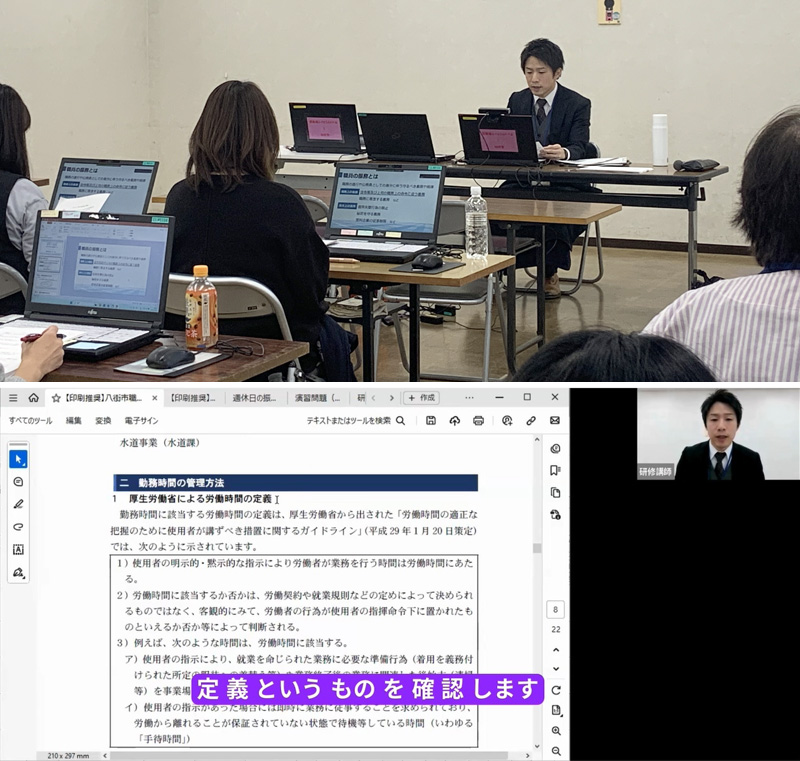

4つ目がステップアップ研修です。これは今年度から新たに実施している研修で、議会対応や予算編成など、係長職以上に必要な業務知識を学ぶ機会を提供しています。研修の様子を動画配信することで、受講しやすい環境を整えているのもポイントです。基本的には係長未満の職員を対象としていますが、実際は現在係長を務める職員も参加しており、部署問わず希望する職員は誰でも受講可能です。

▲保育園において庁内研修を実施した様子

編集部

ステップアップ研修には何名くらいの方が参加されたのでしょうか。

舘林さん

今年は10月と12月に同じ内容で2回実施し、140名の職員の参加がありました。うち51名が動画配信の視聴による受講となっています。受講者は若手職員から係長職候補者まで幅広く、福祉、建設、都市計画、さらには保育士など、さまざまな部署からの参加がありました。

▲ステップアップ研修では対面だけでなく、Zoomを使った動画配信も実施。より多くの職員の参加につながった

編集部

キャリアデザイン形成研修では、講師の方は具体的にどのようなお話をされるのでしょうか。

山田さん

細かい業務の話というよりも、1年目のときの失敗談や悩み、その克服方策といった新規採用職員に身近なエピソードを話す講師が多いですね。新人職員が抱えがちな悩みとその解決方法を共有する、他の研修にはない学びの場となっています。

私も2年目の19歳のときに講師を務めたのですが、自分自身の経験をもとに、仕事との向き合い方やメンタル面を中心にお話ししました。具体的な内容としては、2年、3年と経験を重ねると仕事に慣れが出てくる部分もあると思いますが、周囲の意見に耳を傾けること、報連相など基本を大切にすることが重要だということを伝えました。

また、1人でできない仕事だからこそ周囲とのコミュニケーションが重要になるという、人間関係の重要性も強調しました。講師を務めたことで、私自身仕事において大切なことを再確認できるとても良い機会となったと思っています。

ワークライフバランス:時差出勤・ICT活用で柔軟かつ効率的に働ける

編集部

八街市役所のワークライフバランスに関する、具体的な取り組みをお聞かせください。

舘林さん

職員エンゲージメントの向上のために柔軟な働き方の導入を進めており、現在は時差出勤制度を試行的に運用しています。従来は育児や介護を行う職員のみ利用可能だったのですが、今回のトライアルでは理由を問わない形での運用です。

出勤時間は、基本の勤務時間である8時30分から17時15分を軸に、前後1時間の範囲で選択可能です。現在、職員全体の約1割が利用しており、2025年度中の本格導入を目指しています。

編集部

その他にも、働きやすい職場環境づくりに資する制度はありますか?

舘林さん

ICTツールの活用により業務効率化を進めているのが特徴的です。特に電話対応や窓口業務の負担軽減を図る上で、LINEを活用したオンライン申請の導入が効果を上げています。

例えば従来電話と窓口のみで受け付けていたがん検診や健康診査の予約もLINE申請が可能となりました。実際に今年度は約12,000件のうちの46.8%がLINE申請となっており、職員の業務負担が大幅に軽減されています。

他にも給付金の申請や、職員の採用試験の申し込みもLINE申請が可能です。採用試験は従来郵便のみで受け付けていましたが、LINE申請を導入することで9割がLINE申請となり、受験者の利便性向上につながっているのも魅力です。

柔軟に勤務調整ができる企業・自治体

子育て支援ハンドブックの作成で制度を周知

編集部

子育てと仕事の両立支援に関してはいかがでしょうか。

舘林さん

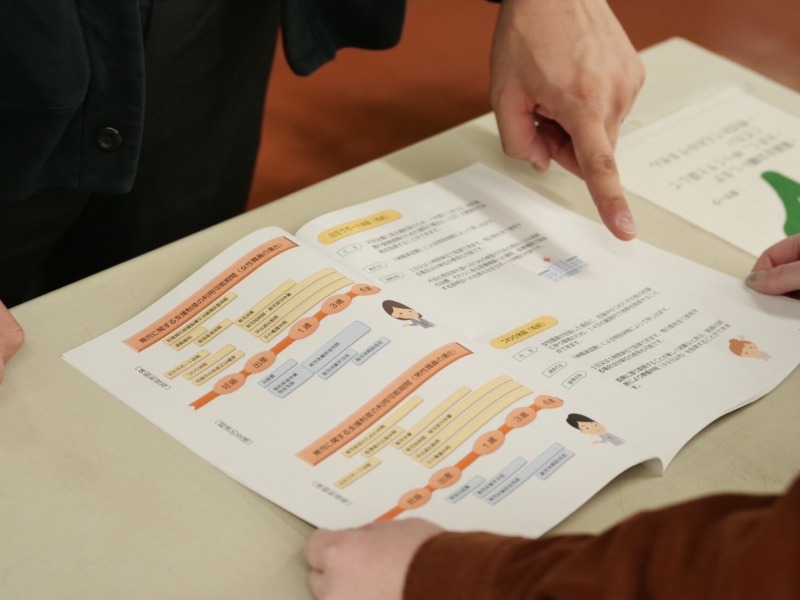

各種支援制度をわかりやすく周知し、活用を促していくために、職員向けに制度を紹介するハンドブックを作成しました。八街市役所では妊娠中から出産後、小学校入学まで各種の子育て支援制度を整備していますが、一方で制度の周知が十分ではない課題があったためです。

このハンドブックでは各種休暇制度自体の周知はもちろんのこと、休暇取得に伴う経済的なシミュレーションを示しているのが特徴です。育休取得時の収入についても、手取りの8割から9割が保障されることを具体的なシミュレーションシートで示し、安心して制度を利用できるよう工夫しています。

▲子育て支援ハンドブック

編集部

ハンドブック等での情報周知後、育休取得率などに変化はありましたか?

舘林さん

はい。特に男性育休取得率が大きく向上しています。2021年度には0%だった男性育休取得率が、2022年度には14.3%、2023年度には28.6%、2024年度は速報値で62.5%まで向上しました。これは子育て支援ハンドブックによって制度の認知度が高まったことも大きく影響していると考えています。

職場の雰囲気:市のイベントなどを通じた部署横断的な交流が活発

編集部

八街市役所の職場にはどのような雰囲気があるのでしょうか。

舘林さん

部署を超えた横断的な交流が活発なのが八街市役所の特徴です。先ほど山田からお話しした二十歳を祝う会でのエピソードにも表れているように、さまざまな市のイベントを通じて職員同士のつながりが生まれています。

市役所では定期的に異動がありますが、日頃から他部署との交流があることで新しい課にもなじみやすくなるというメリットが生まれています。

編集部

普段の交流機会としてはどのようなものがありますか?

舘林さん

年に1〜2回有志の職員による勉強会が行われており、そこはスキルアップとともに職員同士の交流機会にもなっています。私自身も条例の読み方やエクセルの使い方などをテーマに勉強会を主催したことがあり、20人から30人の職員に参加いただきました。

採用メッセージ:若い内から挑戦できる、やりがいのある職場環境

▲特産物「八街産落花生」を育む自然や、お祭り、イベントなど市独自の魅力にあふれる八街市

編集部

最後に、転職を検討されている読者の方々へのメッセージをお願いします。

舘林さん

八街市役所は、やる気次第で活躍の場が広がる、非常にやりがいのある職場です。山田のように、若いうちから多くのことにチャレンジできる環境が整っています。

また豊かな自然と交通利便性が共存するまちとしての魅力もポイントです。市役所もJR八街駅から徒歩4分と好アクセスの場所にあり、市外在住でも通いやすい立地です。八街市のよりよいまちづくりに向け、新しいことに挑戦する意欲のある方々と一緒に働けることを、私たちは心から楽しみにしています。

編集部

舘林さん、山田さん、本日は貴重なお話をお聞かせいただきありがとうございました!

編集後記

またICTの活用による業務量の大幅削減など、働き方改革への取り組みが成果として表れていることも印象的でした。

八街市役所の働き方のまとめ

| 若手の活躍機会 |

|

|---|---|

| 人材育成制度 |

|

| 働き方の特徴 |

|

| 職場環境 |

|

| 組織の特徴 |

|

八街市役所の基本情報

| 自治体名 | 八街市役所 |

|---|---|

| 住所 | 千葉県八街市八街ほ35番地29 |

| 公式ページ | https://www.city.yachimata.lg.jp/ |

| 採用情報 | https://www.city.yachimata.lg.jp/life/4/28/120/ |

| 募集職種 | 保健師等の専門職 |